Découvrez le génie du poisson-globe qui crée des cercles parfaits sous la mer du Japon, un chef-d’œuvre de la nature mêlant art et instinct

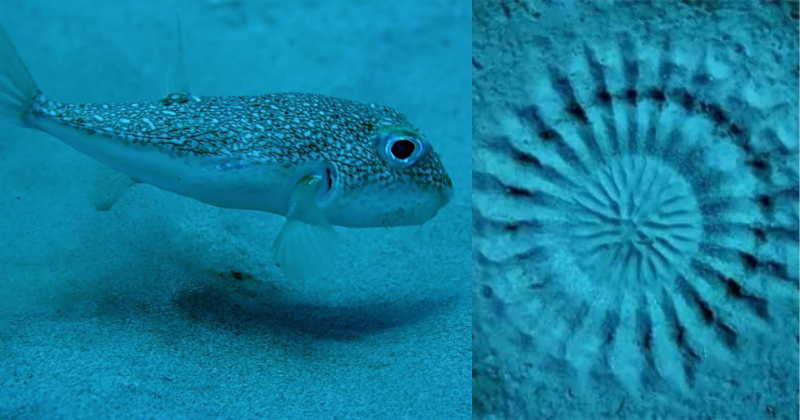

Dans les profondeurs cristallines de la mer du Japon, une découverte extraordinaire a captivé le monde scientifique depuis 2011. Des cercles géométriques parfaits, véritables mandalas sous-marins, apparaissent mystérieusement sur les fonds sablonneux à plus de 25 mètres de profondeur. Ces créations artistiques d’une précision remarquable, mesurant jusqu’à 2 mètres de diamètre, sont l’œuvre d’un minuscule architecte de 12 centimètres : le poisson-globe Torquigener albomaculosus. Cette révélation transforme notre compréhension des comportements reproductifs marins et ouvre de nouvelles perspectives sur l’intelligence animale, la bio-ingénierie et l’étude des écosystèmes benthiques.

Les bénéfices de ces études scientifiques approfondies s’étendent bien au-delà de la simple curiosité zoologique. Elles nous permettent de comprendre les mécanismes évolutifs complexes, d’identifier de nouvelles applications en ingénierie biomimétique et de mieux protéger les écosystèmes marins fragiles de la région.

Sommaire

L’espèce architecte : identification et classification scientifique

Caractéristiques morphologiques et taxonomiques

Le Torquigener albomaculosus, officiellement décrit pour la première fois en 2014, représente la 20ème espèce du genre Torquigener. Cette nouvelle espèce de poisson-globe se distingue par plusieurs caractères distinctifs :

- Taille corporelle : longueur standard de 8 à 12 centimètres maximum

- Coloration : corps brun orné de taches blanches caractéristiques sur la région dorsale

- Morphologie : tête proportionnellement large, nageoires développées adaptées aux mouvements fins

- Habitat : fonds sablonneux entre 10 et 27 mètres de profondeur autour des îles Ryukyu

Distribution géographique et habitat naturel

Les observations scientifiques confirment que cette espèce endémique colonise exclusivement :

- Les eaux océaniques autour des îles Ryukyu au Japon

- La zone côtière sud de l’île d’Amami-Ōshima dans le Pacifique nord-ouest

- Les substrats sablonneux fins permettant la construction des structures nuptiales

- Les zones bénéficiant de courants modérés favorisant l’oxygénation des œufs

Cette distribution très localisée souligne l’importance de la protection de ces écosystèmes uniques pour la préservation de l’espèce.

Méthodologie des études comportementales : protocoles d’observation scientifique

Techniques d’observation sous-marine développées

Les chercheurs ont développé des protocoles d’observation rigoureux pour documenter ce comportement exceptionnel :

Équipement de plongée scientifique spécialisé :

- Caméras haute définition étanches pour enregistrements prolongés

- Système de mesure laser sous-marin pour quantifier les dimensions précises

- Éclairage adapté aux grandes profondeurs sans perturber les animaux

- Bouées de positionnement GPS pour géolocaliser les sites de construction

Protocoles temporels d’observation :

- Surveillance continue sur des cycles de 7 à 9 jours (durée complète de construction)

- Enregistrements en accéléré pour analyser la progression architecturale

- Observations nocturnes pour comprendre les rythmes circadiens

- Suivi longitudinal des mêmes individus sur plusieurs saisons reproductives

Techniques de marquage et de suivi individuel

L’identification individuelle des spécimens représente un défi majeur résolu par :

- Marquage photographique : cartographie des motifs de taches blanches uniques à chaque individu

- Puces électroniques miniaturisées : implantation sous-cutanée de transpondeurs passifs

- Analyses génétiques : prélèvements d’ADN pour confirmer l’identité et étudier la diversité génétique

- Suivi comportemental : documentation des variations individuelles dans les techniques de construction

Processus de construction : analyse détaillée des comportements observés

Chronologie précise de l’édification des structures

Les études scientifiques révèlent un processus de construction remarquablement méthodique :

Phase 1 – Préparation du site (Jour 1-2) :

- Sélection minutieuse d’une zone sablonneuse plane de 3-4 mètres de diamètre

- Nettoyage préliminaire par mouvements circulaires des nageoires pectorales

- Évacuation des débris végétaux et coquillages inadaptés

- Marquage du périmètre par des mouvements répétitifs du corps

Phase 2 – Construction des vallées radiales (Jour 3-5) :

- Création de 24 à 28 sillons radiaux parfaitement équidistants

- Technique de propulsion : battements alternatifs des nageoires pectorales et pelviennes

- Profondeur progressive des sillons : de 2-3 cm en périphérie à 8-10 cm au centre

- Transport du sable excavé vers l’extérieur pour former les crêtes

Phase 3 – Finition et décoration (Jour 6-7) :

- Lissage méticuleux des surfaces par mouvements ondulants du corps

- Collecte sélective de coquillages fins et fragments coralliens

- Disposition artistique des éléments décoratifs sur les sommets des crêtes

- Derniers ajustements de symétrie par corrections ponctuelles

Mécanismes hydrodynamiques et géométriques

Les analyses fluides-dynamiques révèlent la sophistication de ces constructions :

Propriétés hydrodynamiques optimisées :

- Géométrie favorisant la circulation d’eau riche en oxygène vers le centre

- Angles d’inclinaison calculés pour minimiser l’érosion par les courants

- Profondeur des vallées adaptée à la protection contre les prédateurs

- Configuration permettant la sédimentation de particules nutritives fines

Précision géométrique remarquable :

- Symétrie radiale avec écart-type inférieur à 5% entre les segments

- Diamètre moyen de 2,1 ± 0,3 mètres selon les études morphométriques

- Hauteur des crêtes : 15-25 cm avec pentes régulières de 30-45°

- Espacement inter-crêtes : 8-12 cm permettant le passage aisé des femelles

Fonction reproductive : mécanismes de sélection sexuelle documentés

Critères de sélection des femelles identifiés

Les observations comportementales détaillées révèlent les préférences reproductrices :

Facteurs architecturaux déterminants :

- Nombre de crêtes radiales : optimum statistique entre 24 et 28 éléments

- Régularité géométrique : les femelles privilégient les structures les plus symétriques

- Qualité des finitions : importance des éléments décoratifs soigneusement disposés

- Fraîcheur de la construction : préférence marquée pour les nids récemment achevés

Comportement d’inspection des femelles :

- Durée d’examen moyenne : 15-20 minutes par structure visitée

- Parcours d’inspection : progression en spirale de l’extérieur vers le centre

- Tests tactiles : effleurements des crêtes avec les nageoires pectorales

- Évaluation olfactive : détection des phéromones mâles concentrées au centre

Processus de ponte et protection des œufs

Une fois la sélection effectuée, le processus reproductif suit un protocole strict :

Rituel d’accouplement observé :

- Parade nuptiale : mouvements synchronisés en spirale durant 2-3 heures

- Ponte simultanée : dépôt de 50-80 œufs adhésifs dans la cuvette centrale

- Fécondation externe immédiate par émission de gamètes mâles

- Abandon mutuel du site sous 24 heures après la reproduction

Stratégies de protection embryonnaire :

- Effet de piège à sédiments : accumulation de particules nutritives fines

- Protection hydrodynamique : réduction de l’impact des courants forts

- Camouflage visuel : œufs dissimulés dans les dépressions sablonneuses

- Microenvironnement oxygéné : circulation d’eau optimisée par la géométrie

Études comparatives et découvertes récentes dans d’autres régions

Extensions géographiques des phénomènes similaires

Les recherches récentes ont identifié des comportements analogues :

Découvertes en Australie (2020) :

- Structures similaires observées au large de la côte occidentale australienne

- Espèces potentiellement apparentées du genre Torquigener

- Variations morphologiques : diamètres réduits de 1,2 à 1,8 mètres

- Adaptations aux conditions océanographiques locales différentes

Diversité comportementale inter-spécifique :

- Torquigener sp. nov. : motifs en étoile à 16 branches identifiés

- Variations temporelles : durées de construction de 5 à 12 jours selon les espèces

- Adaptations saisonnières : constructions plus élaborées pendant les pics reproductifs

- Influences environnementales : corrélation avec la température et la disponibilité alimentaire

Études phylogénétiques et évolutionnaires

Les analyses génétiques moléculaires éclairent l’évolution de ces comportements :

Datation évolutionnaire :

- Origine estimée du comportement : 2-3 millions d’années dans le Pliocène

- Spéciation récente : divergence entre espèces japonaises et australiennes

- Pressions sélectives : intensification des stratégies reproductives complexes

- Coévolution avec les préférences femelles pour les constructions sophistiquées

Applications en bio-ingénierie et perspectives technologiques

Inspiration pour l’ingénierie marine moderne

Ces découvertes ouvrent des perspectives d’applications pratiques :

Optimisation des structures offshore :

- Conception d’ancres biomimétiques inspirées de la géométrie radiale

- Amélioration de la stabilité des plateformes pétrolières en zone sableuse

- Développement de systèmes de drainage souterrain plus efficaces

- Applications en génie côtier pour la protection contre l’érosion

Technologies de robotique sous-marine :

- Robots de construction autonome pour l’aquaculture en milieu naturel

- Systèmes de manipulation de sédiments fins pour la restauration d’habitats

- Algorithmes de construction basés sur les comportements observés

- Développement de capteurs biomimétiques pour la navigation benthique

Implications pour la conservation marine

Ces études scientifiques contribuent directement aux efforts de conservation :

Identification de zones critiques :

- Cartographie précise des sites de reproduction essentiels

- Définition de zones marines protégées adaptées aux besoins spécifiques

- Monitoring des populations par comptage des structures nuptiales

- Évaluation de l’impact des activités humaines sur les comportements reproductifs

Indicateurs écologiques :

- Utilisation des constructions comme bio-indicateurs de qualité environnementale

- Corrélation entre complexité architecturale et richesse de l’écosystème

- Suivi des changements climatiques par analyse des patterns temporels

- Développement d’indices de biodiversité basés sur les comportements constructeurs

Défis méthodologiques et innovations technologiques en recherche sous-marine

Contraintes techniques spécifiques aux études profondes

L’étude de ces comportements nécessite des innovations constantes :

Limitations des équipements traditionnels :

- Autonomie limitée des systèmes d’enregistrement en continu

- Perturbation potentielle des comportements par la présence humaine

- Difficultés de mesure précise dans l’environnement aquatique tridimensionnel

- Contraintes de pression et de corrosion pour les instruments de précision

Solutions technologiques développées :

- Stations d’observation automatisées avec alimentation solaire flottante

- Drones sous-marins autonomes programmés pour le suivi comportemental

- Systèmes de télémétrie acoustique pour la transmission de données

- Intelligence artificielle pour l’analyse automatisée des séquences vidéo

Collaborations internationales et partage de données

La complexité de ces recherches nécessite une coordination scientifique globale :

Réseaux de recherche établis :

- Consortium Pacifique-Ouest pour l’étude des comportements constructeurs marins

- Base de données internationale des observations de Torquigener

- Protocoles standardisés pour faciliter les comparaisons inter-sites

- Programmes d’échange de chercheurs et de technologies entre institutions

Impact sur la compréhension de l’intelligence animale et des comportements complexes

Redéfinition des critères d’intelligence chez les vertébrés inférieurs

Ces découvertes remettent en question nos conceptions traditionnelles :

Capacités cognitives révélées :

- Planification spatiale complexe sur plusieurs jours de travail continu

- Capacité d’évaluation esthétique et d’ajustement en temps réel

- Mémorisation précise des plans architecturaux transmis génétiquement

- Adaptation comportementale aux variations environnementales locales

Implications évolutionnaires majeures :

- Évolution indépendante de comportements sophistiqués chez les téléostéens

- Rôle de la sélection sexuelle dans le développement de l’intelligence

- Coût énergétique de ces comportements et bénéfices reproductifs associés

- Corrélation entre complexité comportementale et succès évolutif

Parallèles avec d’autres architectes du règne animal

Cette découverte s’inscrit dans un contexte plus large de comportements constructeurs :

Comparaisons inter-spécifiques enrichissantes :

- Similarités avec les constructions des oiseaux à berceaux (Ptilonorhynchus)

- Analogies avec les architectures des castors et leurs barrages sophistiqués

- Convergences évolutives avec les termitières et leurs systèmes de ventilation

- Parallèles avec les jardins de coraux créés par certains poissons-demoiselles

Perspectives futures et programmes de recherche en développement

Axes de recherche prioritaires identifiés

Les études futures se concentreront sur plusieurs domaines clés :

Génétique comportementale :

- Identification des gènes régulant les comportements constructeurs

- Analyse de l’héritabilité des préférences architecturales

- Études épigénétiques sur l’expression des comportements selon l’environnement

- Comparaisons génomiques entre espèces constructrices et non-constructrices

Écologie comportementale avancée :

- Impact des changements climatiques sur les patterns de construction

- Effets de l’acidification océanique sur les matériaux de construction

- Influence des pollutions anthropiques sur les capacités cognitives

- Dynamiques de population et succès reproductif à long terme

Technologies émergentes pour l’étude comportementale

L’avenir de ces recherches s’appuiera sur des innovations technologiques :

Imagerie sous-marine de nouvelle génération :

- Caméras hyperspectral pour l’analyse fine des matériaux utilisés

- Scanners 3D haute résolution pour la modélisation architecturale précise

- Systèmes de réalité augmentée pour la visualisation in situ des données

- Réseaux de capteurs IoT marins pour le monitoring écosystémique global

Intelligence artificielle et apprentissage automatique :

- Algorithmes de reconnaissance automatique des patterns comportementaux

- Modèles prédictifs de succès reproductif basés sur l’analyse architecturale

- Systèmes d’alerte précoce pour la détection de perturbations environnementales

- Simulation numérique de l’évolution des comportements sur le long terme

Conclusion : implications scientifiques et conservation des écosystèmes marins uniques

Les études scientifiques du comportement architectural du Torquigener albomaculosus ont révolutionné notre compréhension de l’intelligence animale et des stratégies reproductives complexes dans les écosystèmes marins. Ces cercles parfaits, véritables chefs-d’œuvre de bio-ingénierie, témoignent d’une sophistication comportementale insoupçonnée chez les poissons.

La précision géométrique de ces constructions, la planification temporelle requise et l’adaptation aux préférences femelles révèlent des capacités cognitives remarquables. Ces découvertes ouvrent des perspectives d’applications technologiques prometteuses en ingénierie marine, robotique sous-marine et biomimétisme, tout en fournissant de nouveaux outils pour la conservation des écosystèmes benthiques fragiles.

L’urgence de protéger ces habitats uniques des îles Ryukyu devient évidente face à l’endémisme de l’espèce et à la spécificité de ses exigences écologiques. Les programmes de recherche futurs devront intégrer les enjeux de conservation, les innovations technologiques et la compréhension fondamentale de ces comportements exceptionnels pour préserver ce patrimoine naturel extraordinaire.

Ces études nous rappellent que les océans recèlent encore d’innombrables mystères comportementaux à élucider. Chaque découverte scientifique dans les profondeurs marines enrichit notre vision de la complexité du vivant et souligne l’importance cruciale de préserver la biodiversité marine pour les générations futures. L’architecture sous-marine du poisson-globe japonais restera longtemps un modèle d’ingéniosité naturelle et d’adaptation évolutive remarquable.