Les découvertes scientifiques les plus révolutionnaires émergent souvent là où on les attend le moins. Qui aurait imaginé qu’un minuscule insecte à pois, symbole universel de chance et d’innocence, puisse devenir le protagoniste d’une invasion biologique aux conséquences majeures ? Pourtant, depuis plusieurs décennies, nos jardins sont le théâtre d’un bouleversement écologique silencieux : la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), introduite pour ses capacités prédatrices remarquables, supplante progressivement nos coccinelles européennes natives. Les experts de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) confirment aujourd’hui que cette espèce exotique menace sérieusement la biodiversité locale. Cette transformation de nos écosystèmes soulève des questions fondamentales sur les interventions humaines dans la nature et leurs conséquences imprévues. Comprendre les différences entre ces coccinelles n’est pas qu’une simple curiosité entomologique : c’est devenu un enjeu majeur de conservation et de gestion des espaces naturels.

Que Signifie la Présence des Coccinelles pour l’Équilibre de Nos Écosystèmes ?

Les coccinelles occupent une position stratégique dans la chaîne alimentaire de nos jardins et espaces agricoles. Ces coléoptères appartenant à la famille des Coccinellidae jouent un rôle écologique fondamental en tant que prédateurs naturels de nombreux ravageurs, particulièrement les pucerons.

Pourquoi les Coccinelles Sont-Elles Considérées Comme des Auxiliaires Précieux ?

L’importance des coccinelles dans la régulation biologique des populations de pucerons ne peut être sous-estimée. Une seule coccinelle peut consommer jusqu’à 5 000 pucerons durant sa vie, qui s’étend généralement sur un à deux ans. Cette capacité prédatrice exceptionnelle en fait des alliées inestimables pour les jardiniers et les agriculteurs pratiquant une gestion écologique des cultures.

Les coccinelles contribuent ainsi naturellement à maintenir les populations de ravageurs en dessous des seuils de nuisibilité économique. Leur présence dans un écosystème sain témoigne d’un équilibre biologique fonctionnel, où les mécanismes de régulation naturelle opèrent efficacement. C’est précisément cette efficacité qui a motivé l’introduction de l’espèce asiatique, sans que les scientifiques n’anticipent pleinement les conséquences à long terme.

Comment les Différentes Espèces de Coccinelles Coexistaient-Elles Autrefois ?

Avant l’arrivée massive de la coccinelle asiatique, les jardins et espaces naturels européens abritaient une diversité remarquable d’espèces natives. La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata), emblématique avec sa carapace rouge vif ornée de sept points noirs, dominait traditionnellement nos écosystèmes. D’autres espèces cohabitaient harmonieusement : la coccinelle à deux points (Adalia bipunctata), la coccinelle à quatorze points (Propylea quatuordecimpunctata), et plusieurs dizaines d’autres espèces formaient un assemblage écologique équilibré.

Chaque espèce occupait une niche écologique spécifique, chassant à des hauteurs différentes dans la végétation, ciblant des proies variées, et adaptant son cycle de reproduction aux conditions locales. Cette diversité garantissait une régulation efficace et résiliente des populations de ravageurs tout au long de la saison de croissance.

Comment la Coccinelle Asiatique S’Est-Elle Transformée d’Auxiliaire en Envahisseur ?

L’histoire de l’introduction de la coccinelle asiatique illustre parfaitement les dangers des interventions biologiques mal évaluées. Originaire d’Asie orientale (Chine, Japon, Corée), Harmonia axyridis a été délibérément introduite en Europe et en Amérique du Nord à partir des années 1980 et 1990 comme agent de lutte biologique contre les pucerons.

Quelles Caractéristiques Font de la Coccinelle Asiatique une Espèce Compétitive Redoutable ?

La coccinelle asiatique possède plusieurs avantages compétitifs qui expliquent son succès invasif. Morphologiquement plus grande que ses cousines européennes (5 à 8 millimètres contre 4 à 5 millimètres pour la coccinelle à sept points), elle présente également une extraordinaire variabilité de couleurs et de motifs. Sa carapace peut arborer des teintes allant du jaune pâle à l’orange vif, voire au rouge foncé ou noir, avec un nombre de points variant de 0 à 19.

Cette espèce manifeste une voracité exceptionnelle. Les larves et les adultes consomment non seulement des quantités massives de pucerons, mais adoptent également un comportement opportuniste préoccupant : ils peuvent dévorer les œufs et les larves d’autres espèces de coccinelles. Ce cannibalisme interspécifique confère à Harmonia axyridis un avantage compétitif décisif dans la lutte pour les ressources alimentaires.

La reproduction prolifique constitue un autre facteur de succès. Les femelles asiatiques pondent jusqu’à 2 000 œufs durant leur existence, significativement plus que les espèces natives. Cette fécondité élevée, combinée à un cycle de développement rapide et à une capacité d’adaptation remarquable à divers climats, a permis une expansion géographique fulgurante.

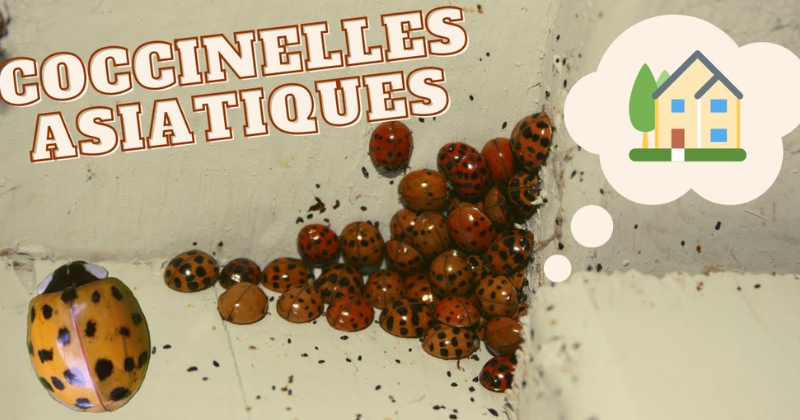

Quel Comportement Problématique la Coccinelle Asiatique Manifeste-t-Elle ?

Au-delà de son impact écologique, la coccinelle asiatique pose des problèmes directs aux humains. Contrairement aux coccinelles européennes qui demeurent discrètes, Harmonia axyridis présente un comportement d’agrégation massif à l’approche de l’hiver. Des milliers d’individus peuvent envahir les habitations à la recherche d’abris pour hiverner, s’infiltrant par les moindres fissures des bâtiments.

Lorsqu’elles sont manipulées ou se sentent menacées, ces coccinelles asiatiques peuvent mordre légèrement la peau humaine. Bien que généralement inoffensive, cette morsure peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes sensibles. Plus désagréable encore, elles émettent un liquide jaunâtre nauséabond, l’hémolymphe, qui possède une odeur particulièrement déplaisante et peut tacher les surfaces. Ce mécanisme de défense chimique, appelé « saignement réflexe », dissuade efficacement les prédateurs mais rend leur présence en intérieur particulièrement problématique.

Dans le secteur viticole, les coccinelles asiatiques représentent une menace économique significative. Lors des vendanges, elles peuvent être récoltées accidentellement avec les grappes et, si elles sont écrasées durant la vinification, leur hémolymphe confère au vin des arômes indésirables décrits comme « cacahouète » ou « moisi », altérant ainsi sa qualité organoleptique.

Peut-On Encore Protéger Nos Coccinelles Européennes Face à Cette Invasion ?

Les recherches menées par l’INRAE et d’autres institutions scientifiques européennes documentent de manière inquiétante le déclin des populations de coccinelles natives. Les études de suivi à long terme révèlent que certaines espèces autrefois communes ont vu leurs populations chuter de 30 à 80% dans les régions où la coccinelle asiatique s’est établie.

Quels Mécanismes Expliquent le Déclin des Espèces Natives ?

La compétition pour les ressources alimentaires constitue le premier facteur de déclin. La coccinelle asiatique, plus vorace et plus mobile, capte une proportion disproportionnée des proies disponibles, laissant les espèces natives en situation de pénurie alimentaire. Cette compétition s’exerce aussi bien au stade larvaire qu’adulte, compromettant la reproduction et la survie des coccinelles européennes.

Le cannibalisme interspécifique amplifie considérablement cet impact. Les larves de coccinelles asiatiques, plus grandes et plus agressives, dévorent activement les œufs et larves des espèces natives lorsqu’elles les rencontrent. Cette prédation directe accélère le déclin des populations locales bien au-delà de ce qu’occasionnerait la seule compétition pour la nourriture.

Les scientifiques ont également documenté des phénomènes de transmission parasitaire. La coccinelle asiatique héberge naturellement un microsporidie, un parasite unicellulaire (Nosema thompsoni), auquel elle est largement résistante. Cependant, ce parasite peut infecter les coccinelles européennes avec des conséquences létales ou débilitantes, créant ainsi un avantage compétitif supplémentaire pour l’espèce invasive.

Quelles Stratégies de Conservation Peuvent Être Mises en Œuvre ?

Face à cette situation préoccupante, les experts en biodiversité développent diverses approches de conservation. La préservation et la restauration d’habitats naturels diversifiés constituent la stratégie fondamentale. Les espèces natives bénéficient d’environnements riches en refuges hivernaux naturels (écorces d’arbres, litière de feuilles, pierres) et en sources alimentaires variées.

L’aménagement des jardins et espaces verts selon des principes écologiques favorise également les coccinelles européennes. La plantation de haies diversifiées, le maintien de zones de végétation spontanée, et l’évitement strict des pesticides créent des conditions propices aux espèces natives. Les coccinelles européennes, plus spécialisées et moins adaptables que leur congénère asiatique, prospèrent particulièrement dans ces environnements stables et diversifiés.

Certains scientifiques explorent des approches plus interventionnistes, comme l’élevage conservatoire d’espèces menacées et leur réintroduction dans des habitats protégés. Ces programmes demeurent expérimentaux mais offrent un espoir pour les espèces les plus vulnérables.

Quelles Sont les Différences Visuelles Permettant d’Identifier Ces Coccinelles ?

Distinguer la coccinelle asiatique de ses cousines européennes requiert une observation attentive de plusieurs caractéristiques morphologiques distinctives.

Comment Reconnaître Avec Certitude une Coccinelle Asiatique ?

Le critère d’identification le plus fiable de Harmonia axyridis réside dans le motif présent sur son pronotum (la plaque protégeant la partie antérieure du thorax, située juste derrière la tête). La coccinelle asiatique présente typiquement un dessin noir en forme de « M » ou de « W » sur fond blanc ou crème. Ce marquage caractéristique, bien que variable en épaisseur, demeure le signe distinctif le plus constant.

La taille constitue un autre indice utile. Mesurant 5 à 8 millimètres, la coccinelle asiatique apparaît nettement plus volumineuse que la plupart des espèces européennes. Sa forme est également légèrement plus bombée et arrondie.

La variabilité chromatique extraordinaire de cette espèce complique toutefois l’identification basée uniquement sur la couleur. Les élytres (ailes durcies formant la carapace) peuvent présenter presque toutes les teintes entre le jaune pâle et le noir profond, avec un nombre de points fluctuant considérablement. Certains individus arborent même une coloration noire avec des taches rouges ou orangées, inversant le motif classique.

Quels Signes Caractérisent les Coccinelles Européennes Communes ?

La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata), emblème de nos jardins européens, se reconnaît aisément à sa coloration rouge vif standardisée ornée de sept points noirs : trois sur chaque élytre et un point central partagé au niveau de la suture. Son pronotum noir présente deux taches blanches latérales distinctives. Mesurant 5 à 8 millimètres, elle peut occasionnellement atteindre une taille comparable à la coccinelle asiatique, mais son patron de coloration demeure constant.

La coccinelle à deux points (Adalia bipunctata), plus petite (4 à 5 millimètres), présente généralement des élytres rouges avec un point noir sur chaque côté, bien qu’une forme mélanique (noire avec des taches rouges) existe également. Son pronotum noir arbore des marques blanches caractéristiques en forme de trapèze.

Ces espèces européennes maintiennent une fidélité chromatique remarquable au sein de leurs populations, facilitant grandement leur identification par rapport à la coccinelle asiatique polymorphe.

Quels Sont les Impacts Écologiques Documentés de Cette Invasion Biologique ?

Les recherches menées par l’INRAE et les institutions scientifiques internationales dressent un bilan préoccupant des conséquences de l’expansion de la coccinelle asiatique sur les écosystèmes européens et nord-américains.

Comment la Biodiversité Locale Est-Elle Affectée au-Delà des Coccinelles ?

L’impact de Harmonia axyridis dépasse largement le seul déclin des coccinelles natives. Cette espèce opportuniste se nourrit également d’autres insectes bénéfiques, notamment des larves de syrphes (mouches dont les larves consomment également des pucerons) et des larves de chrysopes, modifiant ainsi l’ensemble du réseau trophique des prédateurs auxiliaires.

Durant les périodes où les pucerons se font rares, la coccinelle asiatique se rabat sur d’autres sources alimentaires, incluant des fruits mûrs ou endommagés. Ce comportement la met en compétition avec d’autres espèces frugivores et peut occasionner des dégâts directs aux cultures fruitières tardives.

Les études écologiques révèlent que dans les régions fortement colonisées par la coccinelle asiatique, la composition entière de la guilde des prédateurs aphidiphages (consommateurs de pucerons) s’est trouvée profondément modifiée. Cette simplification de la communauté écologique réduit la résilience globale du système face aux perturbations et diminue l’efficacité de la régulation naturelle des ravageurs à long terme.

Quelles Leçons Tirons-Nous de Cette Invasion pour la Lutte Biologique Future ?

L’histoire de la coccinelle asiatique constitue un cas d’école illustrant les dangers des introductions biologiques insuffisamment évaluées. Les programmes initiaux de lutte biologique des années 1980-1990 n’avaient pas anticipé la capacité colonisatrice exceptionnelle de cette espèce ni ses impacts sur la faune native.

C’est ici que cela devient fascinant : cette expérience malheureuse a fondamentalement transformé les protocoles de lutte biologique contemporains. Les réglementations internationales exigent désormais des études d’impact environnemental approfondies avant toute introduction d’organismes exotiques, incluant des analyses de risques écologiques exhaustives.

Les scientifiques ont développé des modèles prédictifs sophistiqués évaluant le potentiel invasif des espèces candidates à la lutte biologique. Ces modèles intègrent des paramètres comportementaux, écologiques, physiologiques et génétiques pour anticiper les conséquences potentielles à moyen et long terme.

La tendance actuelle privilégie l’utilisation d’organismes auxiliaires natifs ou, à défaut, d’espèces exotiques présentant des caractéristiques réduisant leur potentiel invasif : spécialisation alimentaire stricte, exigences climatiques limitantes, ou incapacité à se reproduire sans assistance. Cela représente un changement de paradigme dans notre approche de la gestion écologique des ravageurs.

Que Peuvent Faire les Jardiniers et Citoyens Face à Cette Situation ?

Si l’inversion complète de l’invasion de la coccinelle asiatique semble désormais improbable à l’échelle continentale, les actions individuelles et collectives peuvent néanmoins contribuer à atténuer ses impacts et à préserver des refuges pour les espèces natives.

Quelles Pratiques Favorisent les Coccinelles Européennes dans Nos Jardins ?

La création d’habitats diversifiés constitue la stratégie la plus efficace. Les coccinelles européennes bénéficient particulièrement d’environnements offrant une continuité de ressources tout au long de l’année. La plantation de végétaux à floraison échelonnée fournit non seulement du nectar et du pollen pour les adultes (qui complètent leur régime carnivore avec ces ressources végétales), mais aussi des habitats pour les pucerons en quantités contrôlées.

L’installation de refuges hivernaux artificiels, comme des fagots de tiges creuses, des empilements de pierres, ou des hôtels à insectes appropriés, offre aux coccinelles natives des sites d’hibernation protégés. Ces structures doivent être positionnées dans des endroits abrités du vent et de l’humidité excessive.

L’élimination totale des pesticides, y compris les insecticides biologiques non sélectifs, s’avère cruciale. Les coccinelles européennes, plus sensibles aux perturbations chimiques que leur congénère asiatique, prospèrent uniquement dans des environnements véritablement écologiques.

La tolérance d’une certaine population de pucerons au printemps, avant leur explosion démographique, permet l’établissement précoce de populations de coccinelles prédatrices qui réguleront naturellement les ravageurs avant qu’ils n’atteignent des niveaux problématiques.

Comment Gérer les Agrégations de Coccinelles Asiatiques dans les Habitations ?

Lorsque des coccinelles asiatiques envahissent les habitations à l’automne, plusieurs approches de gestion s’offrent aux résidents. La prévention demeure la stratégie optimale : colmater les fissures, installer des moustiquaires aux fenêtres et aux aérations, et vérifier l’étanchéité des portes limite considérablement les intrusions.

Si des coccinelles pénètrent malgré tout, l’aspiration demeure la méthode d’élimination la plus pratique. Un aspirateur équipé d’un bas de nylon dans le tube permet de capturer les insectes vivants sans les écraser, permettant ensuite de les relâcher loin des bâtiments. Cette approche évite la libération d’hémolymphe odorante qui surviendrait avec l’écrasement.

Il convient de souligner qu’éliminer les coccinelles asiatiques au niveau individuel n’aura aucun impact sur les populations globales de l’espèce, désormais fermement établies. Ces actions visent uniquement à gérer les nuisances domestiques, non à contribuer à un contrôle de l’invasion à grande échelle.

Quel Rôle Joue la Science Participative dans le Suivi de Cette Problématique ?

Les programmes de sciences participatives permettent aux citoyens de contribuer activement à la documentation de la répartition et de l’abondance des différentes espèces de coccinelles. En France, des initiatives comme le programme « À la recherche de la coccinelle perdue » mobilisent le grand public pour recenser les observations de coccinelles et documenter l’évolution des populations.

Au Canada, des programmes similaires coordonnés par des universités et des centres de recherche sollicitent la participation citoyenne pour cartographier la progression de la coccinelle asiatique et identifier les zones où persistent encore des populations significatives d’espèces natives.

Ces données d’observations massives, lorsqu’elles sont correctement compilées et analysées, fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur la dynamique spatiale et temporelle de l’invasion, permettant d’affiner les stratégies de conservation et d’identifier les facteurs environnementaux favorisant la persistance des espèces indigènes.

Vers une Cohabitation Raisonnée et une Vigilance Écologique Renouvelée

L’invasion de la coccinelle asiatique illustre de manière saisissante comment des interventions bien intentionnées peuvent engendrer des conséquences écologiques imprévues et durables. Ce petit coléoptère, introduit pour ses remarquables capacités prédatrices, s’est transformé en une menace majeure pour la biodiversité native, supplantant progressivement nos coccinelles européennes traditionnelles.

Les implications sont multiples et dépassent largement le cadre strictement entomologique. Cette situation nous enseigne l’importance cruciale de la prudence dans toute manipulation des écosystèmes, l’imprévisibilité fondamentale des systèmes biologiques complexes, et la nécessité d’évaluations rigoureuses avant toute introduction d’espèces exotiques.

Malgré le caractère apparemment irréversible de cette invasion à l’échelle continentale, des espaces d’espoir subsistent. La préservation d’habitats naturels diversifiés, l’adoption de pratiques de jardinage écologique, et la création de réseaux de refuges peuvent offrir aux coccinelles européennes les conditions nécessaires à leur persistance. Chaque jardin géré selon des principes écologiques devient un sanctuaire potentiel pour ces auxiliaires discrets et efficaces que nous avons côtoyés pendant des millénaires.

La coccinelle européenne, douce, discrète et parfaitement adaptée à nos écosystèmes, mérite nos efforts de conservation. Elle représente bien plus qu’un simple insecte prédateur : elle incarne la biodiversité locale façonnée par des millions d’années d’évolution, un patrimoine naturel que nous avons la responsabilité de préserver pour les générations futures.

Cette histoire nous rappelle également que la nature ne se plie pas toujours aux intentions humaines, aussi bienveillantes soient-elles. La vigilance écologique, la recherche scientifique rigoureuse, et l’humilité face à la complexité des systèmes naturels doivent guider nos futures interventions dans les écosystèmes. Car dans le fragile équilibre du vivant, même les plus petites créatures jouent des rôles insoupçonnés et irremplaçables.