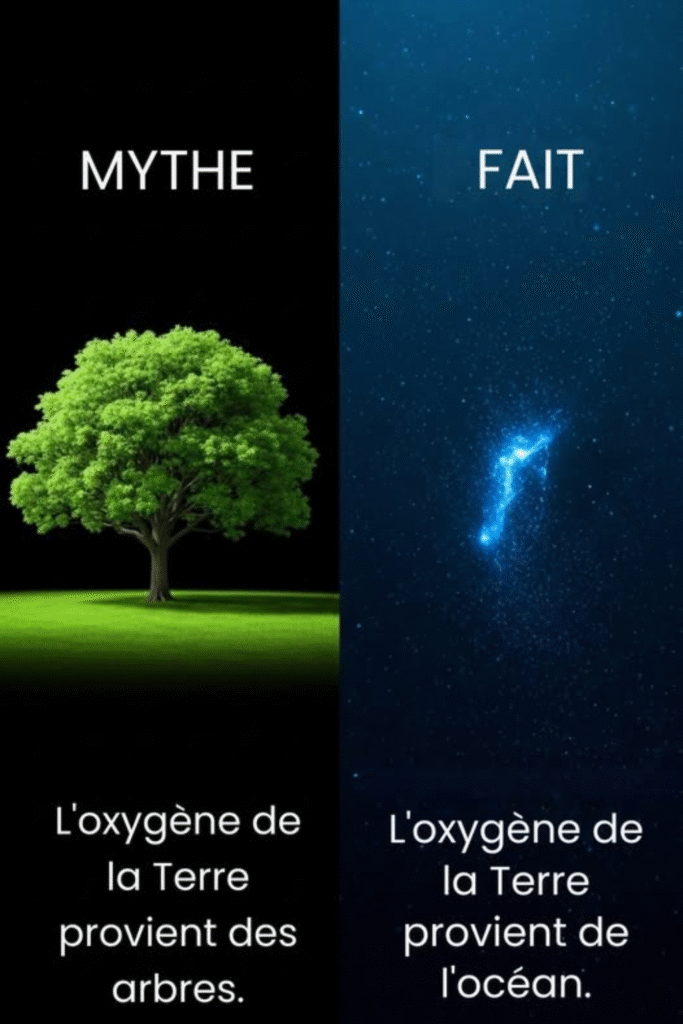

Les découvertes scientifiques les plus révolutionnaires émergent souvent là où on les attend le moins. Pendant des décennies, nous avons célébré les forêts comme les « poumons de la Terre », vénéré les arbres majestueux pour leur capacité à produire l’oxygène que nous respirons. Pourtant, cette vision romantique occulte une vérité océanique stupéfiante : près de la moitié de chaque inspiration que vous prenez provient non pas des forêts verdoyantes, mais des profondeurs bleutées de l’océan. Le phytoplancton, ces micro-organismes marins invisibles à l’œil nu, orchestrent silencieusement l’un des processus biochimiques les plus essentiels à la vie terrestre. Les chercheurs de l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) et d’autres institutions océanographiques internationales ont établi que ces organismes microscopiques génèrent environ 45 à 50% de l’oxygène atmosphérique grâce à la photosynthèse marine. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension de la biosphère et repositionne l’océan au cœur des équilibres planétaires. Comprendre le rôle du phytoplancton n’est pas qu’une curiosité scientifique : c’est reconnaître que notre survie dépend autant de la santé océanique que de la préservation forestière. La prochaine fois que vous inspirerez profondément, rappelez-vous que vous devez probablement cette bouffée d’air vitale à d’innombrables organismes unicellulaires dansant dans les vagues, invisibles mais absolument indispensables.

Qu’Est-Ce Que Le Phytoplancton Et Pourquoi Représente-t-il Le Fondement de la Vie Marine ?

Le phytoplancton désigne l’ensemble des micro-organismes végétaux photosynthétiques dérivant dans les couches superficielles des océans, des mers et des eaux douces. Ces organismes unicellulaires, principalement composés de diatomées, de dinoflagellés, de cyanobactéries et de coccolithophores, constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire aquatique.

Quelle Est La Diversité Taxonomique Du Phytoplancton Océanique ?

La diversité du phytoplancton stupéfie par sa complexité et son adaptation évolutive. Les diatomées, enfermées dans des frustules siliceuses aux géométries cristallines extraordinaires, dominent les eaux froides et riches en nutriments. Ces algues unicellulaires exhibent des formes architecturales d’une beauté microscopique remarquable, évoquant des boîtes de Petri naturelles ornées de motifs géométriques parfaits.

Les dinoflagellés, dotés de flagelles leur conférant une certaine mobilité, prospèrent dans les eaux plus chaudes. Certaines espèces possèdent la capacité de bioluminescence, créant ces spectacles nocturnes féeriques où l’océan scintille de lumière bleue sous l’agitation des vagues. D’autres espèces, malheureusement, produisent des toxines responsables des marées rouges dévastatrices pour la faune marine et potentiellement dangereuses pour l’homme.

Les cyanobactéries, anciennement appelées algues bleue-vertes, comptent parmi les organismes les plus anciens de la planète. Leur histoire évolutive remonte à plus de 3,5 milliards d’années, faisant d’elles les pionnières de la photosynthèse oxygénique. C’est ici que cela devient fascinant : ces organismes primitifs ont littéralement créé l’atmosphère respirable que nous connaissons aujourd’hui, transformant une planète anoxique en un monde oxygéné propice au développement de formes de vie complexes.

Comment Ces Micro-Organismes Effectuent-ils La Photosynthèse Marine ?

Le processus photosynthétique du phytoplancton reproduit fondamentalement celui des plantes terrestres, avec des adaptations spécifiques à l’environnement marin. Ces organismes captent l’énergie lumineuse solaire grâce à leurs pigments photosynthétiques, principalement la chlorophylle a, mais aussi des pigments accessoires comme les caroténoïdes et les phycobiliprotéines qui élargissent le spectre d’absorption lumineuse.

Dans les chloroplastes de ces cellules microscopiques se déroule la réaction biochimique fondamentale : 6CO₂ + 6H₂O + énergie lumineuse → C₆H₁₂O₆ + 6O₂. Le dioxyde de carbone dissous dans l’eau de mer se combine avec l’eau en présence de lumière pour produire du glucose (source énergétique pour l’organisme) et de l’oxygène gazeux qui s’échappe dans l’atmosphère.

Les implications sont multiples. Cette production primaire océanique fixe annuellement environ 50 gigatonnes de carbone, représentant près de la moitié de la production primaire planétaire totale. Le phytoplancton agit donc simultanément comme pourvoyeur d’oxygène et comme puits de carbone majeur, participant activement à la régulation du climat global.

Comment Le Phytoplancton Produit-il La Moitié De L’Oxygène Atmosphérique ?

La contribution du phytoplancton à l’oxygénation atmosphérique repose sur des mécanismes biogéochimiques complexes opérant à l’échelle planétaire. Comprendre ces processus éclaire le rôle absolument central de l’océan dans le maintien des conditions propices à la vie terrestre.

Quelle Est L’Ampleur Réelle De Cette Production Oxygénique Marine ?

Les estimations scientifiques contemporaines, basées sur des mesures satellitaires de la chlorophylle océanique, des campagnes océanographiques in situ, et des modèles biogéochimiques sophistiqués, convergent vers un consensus remarquable : le phytoplancton génère entre 45% et 50% de l’oxygène atmosphérique total. Certaines études avancent même des chiffres atteignant 70% dans leurs estimations hautes.

Pour contextualiser cette production, considérons que les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre. Dans ces vastes étendues aquatiques, le phytoplancton, malgré une biomasse totale représentant seulement 1 à 2% de la biomasse photosynthétique planétaire, réalise près de la moitié de la photosynthèse globale. Cette efficacité extraordinaire s’explique par le taux de renouvellement extrêmement rapide de ces organismes.

Les chercheurs de l’Ifremer ont documenté que le phytoplancton se reproduit avec des temps de doublement de quelques heures à quelques jours, comparativement aux décennies nécessaires pour qu’un arbre atteigne sa maturité photosynthétique optimale. Cette rotation rapide compense largement la faible biomasse instantanée, créant un flux de production primaire continu et massif.

Pourquoi Cette Réalité Océanique Reste-t-elle Largement Méconnue Du Grand Public ?

La méconnaissance collective du rôle primordial du phytoplancton dans l’oxygénation atmosphérique s’explique par plusieurs facteurs psychologiques et éducatifs. Les forêts, visibles, tangibles, majestueuses, captent naturellement notre attention et notre affection. Nous pouvons les parcourir, toucher leur écorce, respirer leurs parfums terpéniques. Cette tangibilité crée une connexion émotionnelle immédiate.

Le phytoplancton, à l’inverse, demeure invisible sans instrumentation microscopique. Ces organismes unicellulaires, mesurant entre 2 et 200 micromètres, échappent totalement à notre perception sensorielle directe. Nous ne pouvons ni les voir, ni les toucher, ni les sentir. Cette absence de manifestation perceptible les relègue dans l’abstraction scientifique, loin des préoccupations quotidiennes.

Cela représente un changement de paradigme dans notre rapport à la nature : reconnaître que les processus les plus vitaux pour notre survie se déroulent souvent dans l’invisibilité microscopique, loin de nos regards, dans les profondeurs océaniques ou les complexités cellulaires. Cette humilité scientifique nous rappelle les limites de notre perception sensorielle et l’importance cruciale de la recherche pour révéler les mécanismes cachés de notre biosphère.

Comment Les Scientifiques Mesurent-ils Cette Production Oxygénique Océanique ?

La quantification de la production d’oxygène par le phytoplancton nécessite des approches méthodologiques sophistiquées combinant observations spatiales, mesures océanographiques in situ, et modélisations biogéochimiques. Les satellites équipés de capteurs spectraux détectent la chlorophylle océanique en analysant la réflectance spectrale de la surface marine. Ces données permettent de cartographier la distribution et la concentration du phytoplancton à l’échelle planétaire avec une résolution temporelle remarquable.

Les campagnes océanographiques déploient des bouées instrumentées, des profileurs autonomes, et des navires de recherche qui mesurent directement les taux de photosynthèse par diverses techniques : mesure de l’incorporation de carbone radioactif (C14), fluorescence de la chlorophylle, ou quantification des variations d’oxygène dissous. Ces mesures ponctuelles, bien que limitées spatialement, fournissent des données de validation essentielles pour calibrer les modèles globaux.

Les modèles biogéochimiques intègrent ces données empiriques avec des paramètres physiques (température, salinité, courants, lumière) et chimiques (nutriments, CO₂) pour simuler la productivité primaire océanique globale. Ces simulations numériques, constamment affinées par de nouvelles observations, convergent vers ces estimations de 45 à 50% de contribution à l’oxygénation atmosphérique.

Quels Facteurs Environnementaux Régulent La Productivité Du Phytoplancton ?

La productivité phytoplanctonique ne s’exprime pas uniformément à travers les océans. Elle varie considérablement selon la latitude, la saison, la profondeur, et surtout la disponibilité en nutriments limitants. Comprendre ces facteurs régulateurs permet d’anticiper les réponses du phytoplancton aux perturbations environnementales, particulièrement celles induites par les changements climatiques.

Comment Les Nutriments Limitent-ils La Croissance Phytoplanctonique ?

Le phytoplancton, comme toute forme de vie, requiert des nutriments spécifiques pour sa croissance et sa reproduction. Au-delà du carbone (provenant du CO₂ dissous) et de l’eau, ces organismes nécessitent de l’azote (sous forme de nitrates NO₃⁻ ou d’ammonium NH₄⁺), du phosphore (phosphates PO₄³⁻), et du silicium (silicates, particulièrement pour les diatomées). Des micronutriments comme le fer jouent également des rôles catalytiques essentiels.

Dans les océans ouverts, particulièrement dans les zones tropicales et subtropicales, l’azote et le phosphore constituent souvent les nutriments limitants. La couche superficielle éclairée (zone euphotique, 0-200 mètres) où se concentre le phytoplancton s’appauvrit progressivement en ces éléments consommés par les organismes. Les nutriments s’accumulent dans les profondeurs où tombent les détritus organiques, créant un gradient vertical de concentration.

Les zones de remontée d’eau profonde (upwellings), où des courants ascendants ramènent ces eaux froides riches en nutriments vers la surface, deviennent des oasis de productivité extraordinaire. Les upwellings côtiers du Pérou, de Namibie, ou de Californie comptent parmi les écosystèmes marins les plus productifs de la planète, supportant des populations massives de poissons et d’oiseaux marins grâce à cette fertilisation naturelle.

Quel Rôle Joue La Lumière Dans La Distribution Verticale Du Phytoplancton ?

La lumière solaire, source énergétique indispensable à la photosynthèse, s’atténue exponentiellement avec la profondeur selon la loi de Beer-Lambert. Dans les eaux océaniques claires, la zone euphotique peut atteindre 150 à 200 mètres. Dans les eaux côtières turbides ou riches en phytoplancton, elle se limite parfois à quelques dizaines de mètres.

Cette contrainte lumineuse confine le phytoplancton aux couches superficielles, créant une stratification verticale de la productivité primaire. Paradoxalement, les eaux les plus claires ne sont pas nécessairement les plus productives. La clarté exceptionnelle des eaux tropicales oligotrophes (pauvres en nutriments) reflète précisément l’absence de phytoplancton. À l’inverse, les eaux verdâtres riches en chlorophylle témoignent d’une activité photosynthétique intense.

Certaines espèces de phytoplancton ont développé des stratégies adaptatives fascinantes pour optimiser leur positionnement vertical. Des migrations nicthémérales (jour-nuit) permettent à certains dinoflagellés de monter vers la surface éclairée durant le jour pour la photosynthèse, puis de descendre dans les couches plus profondes riches en nutriments durant la nuit. Cette navette quotidienne maximise l’accès simultané à la lumière et aux nutriments.

Comment Le Changement Climatique Affecte-t-il Les Populations De Phytoplancton ?

Les implications du réchauffement climatique sur le phytoplancton océanique préoccupent profondément la communauté scientifique. Les observations satellitaires à long terme révèlent des tendances inquiétantes de modification de la distribution et de l’abondance phytoplanctonique dans certaines régions océaniques.

Le réchauffement des eaux superficielles accentue la stratification thermique de l’océan. Cette stabilisation de la colonne d’eau réduit le mélange vertical, limitant la remontée des nutriments profonds vers la zone euphotique. Plusieurs études documentent une diminution de la productivité primaire dans les gyres océaniques subtropicaux, ces vastes zones de faible productivité qui tendent à s’étendre géographiquement.

Simultanément, les modifications des courants océaniques, les altérations des upwellings, et les changements de température favorisent certaines espèces au détriment d’autres. Les cyanobactéries, mieux adaptées aux eaux chaudes et oligotrophes, semblent gagner du terrain face aux diatomées. Cette restructuration taxonomique n’est pas neutre : différentes espèces de phytoplancton présentent des efficacités variables de fixation du carbone et de transfert d’énergie vers les niveaux trophiques supérieurs.

L’acidification océanique, conséquence directe de l’absorption du CO₂ atmosphérique excédentaire par l’océan, affecte particulièrement les espèces calcifiantes comme les coccolithophores. Ces organismes construisent des plaques calcaires (coccolithes) qui pourraient se dissoudre plus difficilement dans des eaux acidifiées, compromettant potentiellement leur survie.

Peut-On Préserver La Santé Du Phytoplancton Face Aux Pressions Anthropiques ?

La reconnaissance du rôle absolument vital du phytoplancton dans l’oxygénation atmosphérique et la régulation climatique impose une responsabilité collective de préservation de la santé océanique. Quelles stratégies permettent de protéger ces organismes microscopiques dont dépend fondamentalement notre survie ?

Quelles Menaces Pèsent Actuellement Sur Les Écosystèmes Phytoplanctoniques ?

Les pressions anthropiques sur les océans se multiplient et s’intensifient. La pollution plastique, particulièrement les microplastiques omniprésents, interfère avec les processus biologiques marins. Les études révèlent que certains organismes phytoplanctoniques ingèrent ces particules microscopiques, perturbant potentiellement leur physiologie et leur capacité photosynthétique.

Les pollutions chimiques, incluant les métaux lourds, les pesticides, les hydrocarbures, et les perturbateurs endocriniens, s’accumulent dans les écosystèmes marins. Bien que les effets à long terme sur le phytoplancton nécessitent davantage de recherches, les données préliminaires suggèrent des impacts délétères sur certaines espèces sensibles.

L’eutrophisation côtière, résultant du ruissellement agricole riche en nitrates et phosphates, provoque des proliférations phytoplanctoniques excessives (blooms algaux). Ces efflorescences massives, bien qu’augmentant temporairement la production d’oxygène, conduisent à des zones hypoxiques ou anoxiques lorsque cette biomasse se décompose, créant des « zones mortes » où la vie marine ne peut subsister.

La surpêche, en décimant les populations de poissons qui se nourrissent de zooplancton (lui-même consommateur de phytoplancton), perturbe les cascades trophiques marines. Ces déséquilibres écologiques peuvent modifier les dynamiques de prédation sur le phytoplancton, altérant sa composition spécifique et sa productivité.

Comment Les Initiatives De Protection Océanique Contribuent-elles À La Préservation Du Phytoplancton ?

La création d’aires marines protégées (AMP) constitue l’une des stratégies fondamentales de conservation océanique. Ces zones réglementées, où les activités humaines sont limitées ou interdites, permettent la restauration des écosystèmes marins complexes. Bien que leur conception vise principalement la protection des espèces visibles (poissons, mammifères marins, coraux), elles bénéficient indirectement au phytoplancton en préservant l’intégrité des réseaux trophiques.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre représente probablement l’action la plus impactante pour préserver la santé phytoplanctonique à long terme. Atténuer le réchauffement climatique et l’acidification océanique préserve les conditions environnementales auxquelles le phytoplancton s’est adapté au fil de millions d’années d’évolution.

Les efforts de réduction des pollutions terrestres qui se déversent dans l’océan constituent également des priorités critiques. L’amélioration des systèmes d’assainissement, la régulation de l’usage des pesticides agricoles, et la gestion responsable des déchets plastiques réduisent les charges polluantes atteignant les écosystèmes marins.

Quelles Technologies Émergentes Permettent Le Monitoring Du Phytoplancton ?

Les avancées technologiques révolutionnent notre capacité à surveiller et comprendre les dynamiques phytoplanctoniques océaniques. Les réseaux de bouées instrumentées autonomes (comme les flotteurs Argo déployés par milliers à travers les océans mondiaux) collectent continuellement des données océanographiques incluant des mesures de chlorophylle par fluorescence.

Les véhicules sous-marins autonomes (AUV et gliders) parcourent les profondeurs océaniques selon des trajectoires programmées, échantillonnant les propriétés physiques, chimiques et biologiques de la colonne d’eau avec une résolution spatiale et temporelle inégalée. Ces robots océanographiques persistent durant des mois, transmettant leurs données via satellite.

Les techniques de séquençage génétique environnemental (eDNA et metabarcoding) permettent désormais d’identifier rapidement et précisément la composition taxonomique des communautés phytoplanctoniques à partir de simples échantillons d’eau. Cette révolution méthodologique accélère considérablement notre compréhension de la biodiversité microscopique marine.

L’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage automatique analysent les masses colossales de données satellitaires, identifiant des patterns spatio-temporels subtils et prédisant les évolutions futures de la productivité primaire océanique. Ces outils prédictifs deviennent essentiels pour anticiper les impacts du changement climatique sur ces organismes vitaux.

Quelles Sont Les Implications Écologiques Et Climatiques De Cette Production Oxygénique Marine ?

La contribution majeure du phytoplancton à l’oxygénation atmosphérique s’inscrit dans un système biogéochimique global d’une complexité extraordinaire. Comprendre ces interconnexions éclaire l’importance capitale de la santé océanique pour la stabilité climatique et écologique planétaire.

Comment Le Phytoplancton Régule-t-il Le Cycle Du Carbone Planétaire ?

Au-delà de la production d’oxygène, le phytoplancton joue un rôle absolument central dans le cycle global du carbone. En fixant le CO₂ atmosphérique dissous dans l’océan via la photosynthèse, ces organismes retirent annuellement des dizaines de gigatonnes de carbone de l’atmosphère. Une fraction de ce carbone fixé est exportée vers les profondeurs océaniques lorsque les organismes morts ou les pelotes fécales du zooplancton coulent.

Ce processus, nommé « pompe biologique du carbone », séquestre efficacement le carbone dans les profondeurs abyssales pour des durées de plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Sans ce mécanisme, les concentrations atmosphériques de CO₂ seraient significativement plus élevées, amplifiant dramatiquement l’effet de serre et le réchauffement climatique.

Les chercheurs estiment que l’océan a absorbé environ 25 à 30% du CO₂ anthropique émis depuis le début de l’ère industrielle, atténuant considérablement le réchauffement qui aurait autrement été encore plus prononcé. Le phytoplancton constitue le moteur biologique de cette absorption massive, transformant un gaz à effet de serre en biomasse organique partiellement exportée hors de l’atmosphère.

Quel Lien Existe-t-il Entre Phytoplancton Et Chaînes Alimentaires Marines ?

Le phytoplancton constitue la base absolue de pratiquement toutes les chaînes alimentaires marines. Ces producteurs primaires convertissent l’énergie solaire et les nutriments inorganiques en matière organique vivante, créant littéralement la biomasse qui nourrit l’ensemble de l’écosystème océanique.

Le zooplancton, composé d’organismes microscopiques à petits crustacés, broute continuellement le phytoplancton. Ces herbivores aquatiques sont à leur tour consommés par des poissons de petite taille, qui nourrissent des prédateurs plus grands, établissant ainsi les réseaux trophiques complexes culminant avec les grands prédateurs marins (thons, requins, mammifères marins).

C’est ici que cela devient fascinant : la productivité phytoplanctonique détermine directement l’abondance de toute la vie marine. Les zones océaniques les plus productives en phytoplancton supportent les pêcheries les plus abondantes. Inversement, les zones oligotrophes pauvres en phytoplancton, bien que vastes, demeurent des « déserts océaniques » relativement pauvres en vie animale visible.

Cette dépendance fondamentale signifie que toute perturbation affectant le phytoplancton se propage inévitablement à travers l’ensemble de l’écosystème marin, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les populations de poissons dont dépendent des milliards d’humains pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.

Comment Le Phytoplancton Influence-t-il La Formation Des Nuages Et Le Climat ?

Les interconnexions entre phytoplancton et climat dépassent largement les seuls échanges de gaz (O₂ et CO₂). Certaines espèces de phytoplancton, particulièrement les coccolithophores et certains dinoflagellés, produisent du diméthylsulfure (DMS), un composé soufré volatil qui s’échappe dans l’atmosphère.

Le DMS oxydé forme des aérosols soufrés qui servent de noyaux de condensation pour la formation de gouttelettes d’eau atmosphérique. Ces aérosols biogéniques contribuent donc directement à la formation nuageuse au-dessus des océans. Les nuages, réfléchissant une portion du rayonnement solaire incident vers l’espace, exercent un effet refroidissant sur le climat.

Cette boucle de rétroaction biogéochimique, théorisée dans « l’hypothèse CLAW » (du nom de ses auteurs Charlson, Lovelock, Andreae, Warren), suggère que le phytoplancton pourrait participer à l’autorégulation du climat terrestre. Une augmentation de température pourrait stimuler la croissance phytoplanctonique, augmentant les émissions de DMS, intensifiant la couverture nuageuse, et ultimement refroidissant la température. Cependant, cette hypothèse demeure débattue et les réponses réelles du système climatique s’avèrent considérablement plus complexes.

Quand Les Scientifiques Ont-ils Découvert L’Importance Du Phytoplancton Pour L’Oxygénation ?

L’histoire de notre compréhension du rôle du phytoplancton dans l’oxygénation atmosphérique illustre magnifiquement la progression cumulative de la connaissance scientifique. Cette reconnaissance progressive a transformé notre vision de la biosphère marine et repositionné l’océan au centre des préoccupations environnementales.

Quelles Étapes Historiques Ont Marqué Cette Découverte Scientifique ?

Les premières observations de phytoplancton remontent au développement de la microscopie au XVIIe siècle. Antonie van Leeuwenhoek, pionnier de la microscopie, décrivit déjà en 1674 des « animalcules » aquatiques qui incluaient probablement certains organismes phytoplanctoniques. Cependant, la distinction entre phytoplancton végétal photosynthétique et zooplancton animal ne s’établit clairement qu’au XIXe siècle.

La reconnaissance du phytoplancton comme producteur primaire océanique émergea progressivement au début du XXe siècle avec les travaux pionniers d’océanographes biologiques. Les expéditions océanographiques systématiques, notamment l’expédition Challenger (1872-1876), documentèrent l’extraordinaire diversité de la vie planctonique.

La quantification précise de la production primaire océanique ne devint possible qu’avec le développement de techniques radioisotopiques dans les années 1950. La méthode du carbone-14, permettant de mesurer directement les taux de fixation du carbone par le phytoplancton, révolutionna l’océanographie biologique et permit les premières estimations globales de la productivité primaire marine.

L’avènement de l’océanographie satellitaire dans les années 1970-1980, particulièrement avec le satellite Coastal Zone Color Scanner (CZCS) lancé en 1978, transforma radicalement notre capacité à observer le phytoplancton à l’échelle planétaire. Ces observations synoptiques révélèrent l’ampleur gigantesque de la productivité phytoplanctonique et conduisirent aux estimations contemporaines de sa contribution à l’oxygénation atmosphérique.

Quels Chercheurs et Institutions Contribuent Actuellement À Cette Recherche ?

La recherche contemporaine sur le phytoplancton mobilise des centaines d’institutions scientifiques à travers le monde. En France, l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) conduit des recherches approfondies sur l’écologie phytoplanctonique, les cycles biogéochimiques marins, et les impacts du changement climatique sur les écosystèmes océaniques.

Le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), à travers ses laboratoires d’océanographie et d’écologie marine, contribue substantiellement à l’avancement des connaissances sur le phytoplancton. Des stations marines comme celle de Roscoff ou de Banyuls-sur-Mer maintiennent des programmes de surveillance à long terme documentant les variations temporelles des communautés phytoplanctoniques.

À l’échelle internationale, des programmes collaboratifs massifs comme GEOTRACES (étudiant les cycles biogéochimiques marins), JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study), ou les réseaux d’observation globaux coordonnés par le GOOS (Global Ocean Observing System) intègrent des milliers de scientifiques dédiés à la compréhension des océans et de leur phytoplancton.

Les agences spatiales (NASA, ESA, JAXA) opèrent des satellites dédiés à l’observation de la couleur océanique, fournissant des données continues sur la distribution et la concentration de chlorophylle à l’échelle globale. Ces observations spatiales, combinées aux mesures in situ et aux modèles numériques, construisent progressivement une image de plus en plus précise et complète du système océanique et de son phytoplancton vital.

Respirer La Mer, Protéger L’Invisible

La révélation que près de la moitié de chaque inspiration provient non pas des majestueuses forêts terrestres mais des organismes microscopiques dérivant dans l’océan transforme fondamentalement notre compréhension de la biosphère. Le phytoplancton, invisible à l’œil nu mais absolument omniprésent dans les eaux éclairées de la planète, orchestre silencieusement le processus biochimique dont dépend toute vie aérobie terrestre.

Cette reconnaissance impose une responsabilité collective sans précédent. Protéger les océans n’est pas qu’une question de préservation esthétique des récifs coralliens ou de sauvetage de charismatiques mammifères marins. C’est littéralement assurer la continuité de la production d’oxygène qui maintient la vie sur Terre. Chaque particule de plastique déversée, chaque tonne de CO₂ émise, chaque déversement toxique affecte potentiellement ces organismes microscopiques dont nous dépendons absolument.

Cela représente un changement de paradigme dans notre rapport à l’océan. Nous devons apprendre à valoriser et protéger ce que nous ne voyons pas, à reconnaître que les processus les plus vitaux se déroulent souvent dans l’invisibilité microscopique. Le phytoplancton nous enseigne l’humilité : les plus petits organismes accomplissent les plus grandes œuvres.

La prochaine fois que vous inspirerez profondément, prenez un moment pour contempler cette vérité océanique. Remerciez silencieusement ces innombrables organismes unicellulaires qui,dans leur danse microscopique à travers les vagues, transforment la lumière solaire en oxygène vital. Reconnaissez que votre existence, comme celle de chaque être respirant sur cette planète, dépend de la santé de ces écosystèmes marins fragiles.

Les océans ne sont pas de simples étendues d’eau salée, réservoirs passifs ou terrains de loisirs. Ils constituent le cœur battant de la biosphère, les véritables poumons de la Terre, animés par d’innombrables organismes photosynthétiques dont la production oxygénique rivalise et même dépasse celle de toutes les forêts terrestres combinées. Cette réalité scientifique devrait guider nos politiques environnementales, nos choix individuels, et notre vision collective de la préservation planétaire.

Protéger le phytoplancton signifie lutter contre le réchauffement climatique, réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, limiter l’acidification océanique. Cela implique également d’éliminer les pollutions plastiques qui envahissent chaque recoin des océans, de contrôler rigoureusement les déversements agricoles et industriels, de gérer durablement les ressources halieutiques pour maintenir l’intégrité des réseaux trophiques marins.

Chaque action compte. Chaque geste de préservation océanique, aussi modeste soit-il, contribue à sauvegarder ces producteurs primaires invisibles dont dépend notre survie collective. Réduire notre consommation de plastiques jetables, soutenir les initiatives de protection marine, favoriser une alimentation durable qui n’épuise pas les stocks de poissons, diminuer notre empreinte carbone : autant de contributions concrètes à la préservation de ces organismes microscopiques extraordinaires.

L’enseignement du phytoplancton transcende la biologie marine pour toucher à la philosophie même de notre relation à la nature. Il nous rappelle que nous sommes inextricablement liés aux systèmes naturels planétaires, que notre bien-être dépend de l’équilibre d’écosystèmes souvent éloignés et invisibles. Nous ne respirons pas en vase clos, isolés dans notre bulle anthropocentrique. Chaque inspiration nous connecte intimement à l’océan global, aux cycles biogéochimiques planétaires, à la vie microscopique foisonnante des eaux éclairées.

Transmettons cette connaissance aux générations futures. Enseignons à nos enfants que lorsqu’ils respirent, ils doivent autant remercier l’océan que la forêt. Cultivons une culture de respect et d’émerveillement face à ces merveilles microscopiques qui, dans leur simplicité cellulaire, accomplissent la magie biochimique fondamentale : convertir la lumière en vie, le carbone inerte en matière organique pulsante, et libérer ce précieux oxygène sans lequel rien de ce que nous connaissons ne pourrait exister.

Le phytoplancton nous offre une leçon d’humilité et d’interdépendance. Ces organismes unicellulaires, dépourvus de conscience, de cerveau, de volonté, maintiennent néanmoins les conditions atmosphériques permettant l’existence de formes de vie complexes comme la nôtre. Ils accomplissent, par le simple fait de leur métabolisme photosynthétique, ce que toute notre technologie sophistiquée ne pourrait jamais égaler : la production continue, massive, et gratuite d’oxygène respirable.

Alors oui, la prochaine fois que vous contemplerez l’océan, que vous sentirez l’air marin emplir vos poumons, rappelez-vous cette vérité profonde : vous respirez la mer. Chaque vague porte en elle des milliards d’organismes invisibles qui, génération après génération, depuis des milliards d’années, maintiennent cette atmosphère respirable. Honorez-les par vos actions. Protégez-les par vos choix. Et reconnaissez dans leur existence microscopique la démonstration la plus éloquente de l’interconnexion fondamentale de toute vie sur cette planète bleue.

Les véritables poumons de la Terre ne sont pas seulement verts et terrestres. Ils sont aussi bleus, salés, et peuplés d’innombrables créatures microscopiques qui méritent notre gratitude, notre respect, et notre protection inconditionnelle. Car en protégeant le phytoplancton, nous protégeons littéralement notre capacité collective à respirer, à vivre, à perpétuer l’extraordinaire aventure de la vie consciente sur Terre.

Avertissement

Les informations présentées dans cet article sont basées sur les recherches actuelles et le consensus des experts au moment de la publication. Les situations individuelles peuvent varier. Les lecteurs sont invités à consulter les professionnels appropriés pour obtenir des conseils personnalisés concernant les questions environnementales et océanographiques.